홍익출판사 《논어, 김형찬 옮김》를 참고하여 작성된 글입니다.

팔일八佾 편은 예(禮)를 실천하는 구체적인 방법에 대해 이야기하는 편이다.

비단 동북아 문화권뿐만 아니라, 어느 문화권에서나 매너, 예절 같은 것은 시대를 막론하고 중요한 가치를 지니고 있고, 우리는 말과 행동으로 그리고 때로는 어떤 의식으로 이것들을 적절하게 표현해 내기 위해 노력하며 살고 있다.

하지만, 이런 중요성 때문에 이런 형식과 그 효과에만 집착하여, 예(禮)의 기본 성질인 정성을 무시하고, 예(禮)를 표방하지만 정도를 벗어나 퍼포먼스 수준의 보여주기 식 행위들을 자행하는 경우들이 많이 발생하는 것을 우리는 심심치 않게 목격하게 된다.

예(禮)라는 것은 공자가 살던 시기에도 인간관계에는 물론 정치적으로도 아주 중요한 것이었다. 그렇기 때문에 공자가 많은 유력가들과 심지어 왕들까지도 예(禮)를 단순히 활용하여 자신의 목적을 어필하고 이루고자 하는 세태가 만연했었다고 한다.

우리가 영혼 없는 액션만 취하는 사람을 보면 불편함을 느끼듯 공자도 상당히 이런 세태가 답답했는 모양이다. 제3편 팔일(八佾)에서 공자는 이런 세태에 일침을 가하고 진정한 예(禮)의 실현을 위한 방법을 설파하고 있다.

3장 공자께서 말씀하셨다. “사람이 되어서 인(仁) 하지 못하다면 예(禮)를 지킨들 무엇하겠는가? 사람이 되어서 인하지 못하다면 음악을 한들 무엇 하겠는가?”

응? 그래 인(仁)과 예(禮)는 알겠는데, 갑자기 왜 음악이 나오지? 인(仁)이란 동양철학에서 자주 등장하지만 매우 포괄적인 개념으로 쉽게 설명해 내기가 힘든 것이지만, 조금 간단하게 느낌만 설명해 보자면, 사람과 사람 간의 바람직한 도리, 그리고 마음가짐을 의미한다고 할 수 있다.

공자는 이러한 인(仁)의 표현방식으로 예(禮)와 예(藝) 즉, 음악과 시, 미술 등의 기예 또한 강조했는데, 여기서는 올바른 마음가짐 없이 형식만 갖춰져 있는 예(禮)와 예(藝)의 무의미함에 대해 말하고 있다.

지금 현실도 그렇지 않은가. 정치인들의 영혼 없는 언행에 동감할 수 없고, 영혼 없이 베껴 그린 그림에 감동하지 않는다. 유가(儒家)라고 하면 격식에 얽매인 답답한 이미지가 먼저 떠오르기 마련인데, 이 구절만 보더라도 우리가 생각하는 유가(儒家)의 ‘격식’이란 세월이 흐르면서 많은 부분 왜곡되어져 형성된 것임이 방증 되는 것 같다.

4장 임방이 예(禮)의 근본을 여쭙자 공자께서 말씀하셨다. “대단한 질문이로다! 예는 사치스럽기보다는 차라리 검소한 것이 낫고, 상례는 형식을 잘 갖추기보다는 오히려 슬퍼하는 것이 낫다.”

어떤가? 우리는 종종 구색과 형식에 집착하곤 하는데, 그렇게 예(禮)를 중시하던 공자의 말을 들어보면, 진짜 중요한 것이 무엇인가 다시 한번 생각해보게 된다.

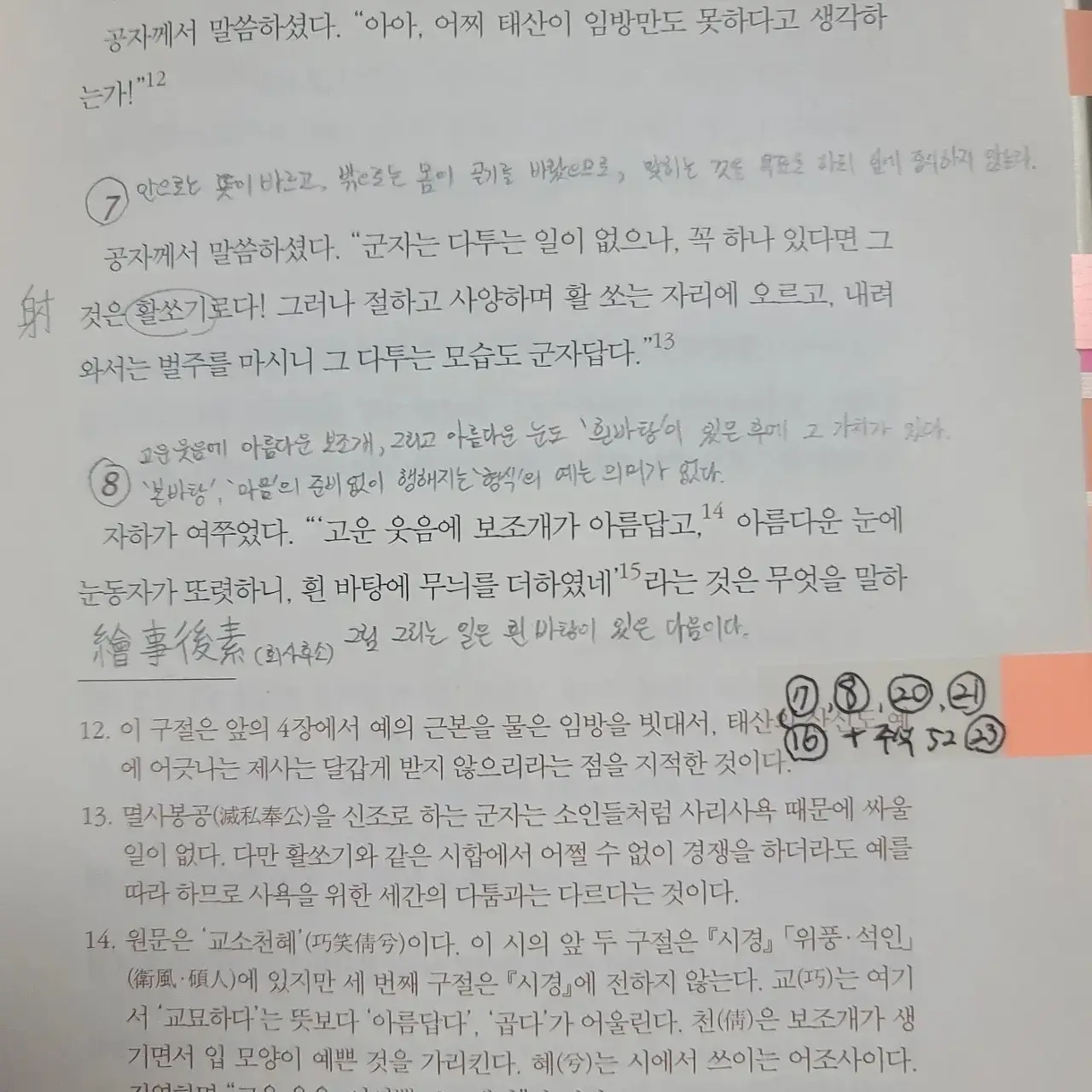

8장 자하가 여쭈었다. “’고운 웃음에 보조개가 아름답고, 아름다운 눈에 눈동자가 또렷하니, 흰 바탕에 무늬를 더하였네’라는 것은 무엇을 말하는 것입니까?”

공자께서 말씀하셨다. “그림을 그리는 일은 흰 바탕이 있은 다음이라는 말이다.”

자하가 말하였다. “예는 나중 일이라는 말씀이십니까?”

공자께서 말씀하셨다. “나를 일으켜 주는 자는 상(자하의 이름)이로구나! 비로소 자네와 함께 시를 말할 수 있게 되었구나.”

공자가 늘 강조해오던 경서 중 하나인 시경에 있는 구절인 듯한데, 공자는 이번에는 ‘바탕’이라는 비유를 통해 인(仁)을 설명하고 있다.

12장 공자께서는 조상께 제사를 지내실 때에는 조상께서 살아계신 듯이 하셨고, 다른 신께 제사를 지낼 때는 그 신이 와 계신 듯이 하였다.

공자께서 말씀하셨다. “나 자신이 제사에 참여하지 않는다면, 그것은 제사를 지내지 않는 것과 같다.”

무슨 시대에 뒤떨어진 제사 이야기기처럼 보이기도 하지만, 시대 상황을 고려해 곰곰이 생각해 보면 공자는 그 시대에서 예(禮)를 표현하는 상징적인 방법으로써 ‘제사’의 예를 들어 진정한 예(禮)는 진정어린 마음에 있는 것임을 설명하고 있는 것이다.

형식적으로 이벤트처럼 “했다!!”라고 해서 되는 것이 아니라 예(禮)를 표현하고자 한다면 진정어린 마음을 담아야 한다는 말이다.

16장 공자께서 말씀하셨다. “활 쏘기를 할 때 과녁의 가죽을 꿰뚫는 데 주력하지 않는 것은 힘씀이 다 다르기 때문이니, 이것이 옛날의 도리이다.”

활 쏘기는 동양철학에서 자주 등장하고, 마음수양의 방법으로 아주 중시되는 것 중 하나이다. 활이란 물론 원래의 무기로서의 기능도 있지만, 그 미세한 조정과 떨림, 절제 등의 과정이 마음을 수양하는 것과 닮아 있어 예로부터 무인들뿐만 아니라 문인들도 활 쏘기를 통해 마음을 수양하곤 했었다고 한다.

맹자의 『공손추 上』에도 활 쏘기에 대한 이야기가 나오는데,

“활을 쏘는 사람은 자기를 바로잡은 후에 화살을 쏜다. 쏘아서 과녁을 맞히지 못하더라도 자기를 이긴 사람을 원망하지 않고, 자기에게 돌이켜 문제점을 찾을 따름이다.”

그렇다. 활쏘기란 여타의 스포츠와 다르게 결정적인 변수가 상대방으로부터 오는 것이 아니라 자기자신으로부터 나온다.

노자의 『도덕경 제77장』에도 활 쏘기에 대한 이야기가 나온다.

“아마도 ‘도(道)’는 활을 당기는 것과 같을 것이다. 높은 것을 억제하고 낮은 것을 들어 올려 주며, 충분한 것을 덜어내고 부족한 것을 보태어 준다.”

23장 공자께서 노나라의 태사에게 음악에 대하여 말씀하셨다. “음악은 배워 둘 만한 것이다. 처음 시작할 때에는 여러 소리가 합하여지고, 이어서 소리가 풀려나오면서 조화를 이루며 음이 분명해지면서 끊임이 없이 이어져 한 곡이 완성되는 것이다.”

홍익출판사의 『논어(김형찬 옮김)』의 23장에 대한 주석을 먼저 보자.

“공자는 인격 완성의 경지를 음악에 비유한다. 그것은 여러 소리가 모여 하나의 아름다운 음악이 완성되듯이, 여러 가지 감정이 각각의 특성을 가지면서도 조화를 이루는 하나의 인격체, 또는 다양한 사람들이 각자의 특성과 역할을 드러내면서 조화를 이루는 인간사회를 말한다.”

현대의 국,영,수 위주의 교육방식과는 다르게 의외로 공자의 시대에서는 예(藝) 즉, 예술에 대한 교육 또한 매우 중시했으며, 특히 공자는 그중에 음악을 통해 조화를 익혀 나가는 것을 중요하게 생각했다.

그런데 흥미로운 것은 “인간은 ‘보편적 고통’에서 벗어날 수 없다.”라는 주장으로 비관론자로 오해받고 있는 서양의 천재적인 철학자 쇼펜하우어도 이 벗어나기 힘든 ‘보편적 고통’을 극복하는 방법으로 ‘음악에서 오는 조화’를 제시했다는 점이다. 물론 세부적인 맥락에서는 공자의 그 사상과는 조금 다르지만, 나는 서로 다른 시대의 이 두 철학자가 어떤 문제의 해결책으로써 ‘음악의 조화’를 중시했다는 것은 나에게는 아주 흥미로운 분야였다.

아는 만큼 보인다고 했던가, 특히 음악이라면 ‘IVE, ITZY, 블랙핑크’ (너무 좋아!!ㅋㅋ) 같은 걸그룹이 먼저 떠오르는 나 같은 사람으로서는 도저히 생각할 수 없는 사상이다.

역시.. 너무 길어진다. ‘Brevity is soul of wit.’ 지혜의 정수는 간결함에 있다고 했는데, 나는 어째서늘 간결하지 못할까.

이 리뷰는 전적으로 개인의 기록을 위해 쓰인 것이며, 내용은 관련 서적 등을 읽으며 느낀 주관적인 생각임을 밝힙니다.

'동양고전-다시보기 > 논어-이야기' 카테고리의 다른 글

| 논어 제5편 공야장公冶長(책리뷰) (0) | 2022.04.04 |

|---|---|

| 논어 제4편 리인里仁(책리뷰) (0) | 2022.04.04 |

| 논어 제2편 위정爲政(책리뷰) (0) | 2022.04.03 |

| 논어 제1편 학이學而(책리뷰) (0) | 2022.04.03 |

| 논어 PROLOGUE(책리뷰) (0) | 2022.04.03 |

댓글